Nel genere

cinematografico poliziesco e d'azione, esiste una coppia

stereotipata, la così detta coppia "poliziotto buono - sbirro

cattivo". Entrambi i membri della coppia sono "dei buoni"

ed entrambi combattono il crimine, ma risultano antitetici da un

punto di vista "aristotelico". Il poliziotto buono è

generalmente "formale", vuole rispettare le regole sempre e

comunque, ed è perfettamente aderente al regolamento. Egli incarna

l'idea che le regole siano da rispettare sempre e comunque, costi

quel che costi. Lo sbirro cattivo è invece allergico alle

regole, non rispetta il regolamento e tende a fare "a modo suo".

Egli incarna l'idea che la giustizia e l'etica sono più importanti

della forma, e che il nobile fine di far trionfare la giustizia

richiede ai buoni, a volte, di "agire da cattivi".

Generalmente, la simpatia dello spettatore va verso "lo sbirro

cattivo", se non altro perché spesso la trama di questi film è

proprio incentrata sulla necessità di "sporcarsi le mani"

e "violare il regolamento" per combattere il crimine. Una

scena classica di questi film è appunto il momento in cui lo sbirro

cattivo spiega all'amico poliziotto buono che, a volte, occorre

violare il regolamento proprio per mantenere in vita il senso stesso

di quel regolamento. Perché, dopo tutto, le regole sono fatte per

essere infrante. e la forma ha senso solamente in funzione della

sostanza.

Vi ricordate il brutto

affare che coinvolse la revisione tassonomica dell'oviraptoride

"

Ingenia"

yanshini? Ne parlai alcuni anni fa,

quando scoprii (e

denunciai

su questo blog) che un certo Easter, autore della "revisione"

di

Ingenia (revisionato con il nome di

Ajacingenia),

aveva scritto quell'articolo

plagiando

il blog di Mickey Mortimer e non contattando Rinchen Barsbold,

paleontologo mongolo di fama internazionale, ancora in vita ed autore

della specie originaria "I."

yanshini,

quindi non coinvolgendolo nella revisione della specie istituita

proprio da Barsbold nel 1981.

Formalmente, il nome

"Ajacingenia" è pienamente valido, perché rispetta

tutte le regole del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica.

Secondo l'approccio del "poliziotto buono", il nome

Ajacingenia chiude la faccenda, e deve essere usato. Eppure,

io ho più volte sottolineato che tale nome è, per quanto

"formalmente buono", "sostanzialmente cattivo",

sbagliato ed ingiusto. Pertanto, io non lo ritengo un termine

scientificamente valido, per questioni "etiche" più che

formali: usare quel termine significa avallare un episodio di plagio

e di scorrettezza etica. Oltre che ingiusto nella sostanza, esso

diventa un pericoloso precedente di vandalismo tassonomico e cattiva

condotta professionale.

Altri preferiscono

"rispettare il regolamento" e ignorare la questione etica:

essi dicono che siccome Ajacingenia è formalmente valido, non

ci sono motivi per non usarlo. Io la penso diversamente. Forse perché

io non sono un poliziotto buono, ma uno sbirro cattivo: una persona

poco rispettosa della forma ma molto attenta alla sostanza.

All'inizio di questo

anno, ricevetti la richiesta di fare la revisione tecnica ad un

manoscritto scritto da Greg Funston, Mendonca, Currie e Barsbold,

avente come oggetto una dettagliata revisione anatomica e tassonomica

degli oviraptorosauri dal Bacino del Nemegt. In questo articolo, gli

autori revisiovano la morfologia di "Ingenia" ed

usavano il nome "formalmente valido" di Ajacingenia.

Alla fine della mia revisione, inclusi una nota non vincolante, ma

che mi auguravo che gli autori avrebbero preso in considerazione:

evitare di usare Ajacingenia, per i motivi etici che ho menzionato

prima, e di "aggirare il codice" proponendo la seguente

soluzione:

In tutte le recenti

filogenesi degli oviraptorosauri, "Ingenia/Ajacingenia"

yanshini risulta sister taxon di Heyuannia huangi, un

oviraptoride cinese. I due oviraptoridi sono molto simili, in

particolare nella inusuale morfologia robusta della mano, al punto

che le differenze tra i due olotipi sono a livello di dettagli

minori. Pertanto, proposi, perché non abbandonare Ajacingenia

(per motivi etici sostanziali) e proporre una "espansione"

del nome Heyuannia, così da includere al suo interno non solo

la specie huangi, ma anche la specie yanshini? Ovvero,

proposi a Funston et al. di istituire una nuova combinazione

"Heyuannia yanshini" al posto di "Ajacingenia

yanshini". Dato che il genere Heyuannia è stato

istituito 11 anni prima di Ajacingenia, esso è un potenziale

sinonimo senior di questo ultimo, e quindi ha priorità nel caso i

due nomi si riferiscano al medesimo taxon. Pertanto, "espandendo"

l'inclusività di Heyuannia (non più associato ad una sola

specie, ma a due), si rende inutile la necessità di Ajacingenia.

In questo modo, sicuramente poco formale, ma sostanzialmente valido e

comunque permesso dal Codice, si rimuoveva alla radice il problema

etico generato da Ajacingenia.

Notate che non ci sono

motivi per rifiutare questa opzione: esattamente come Gorgosaurus

libratus e Albertosaurus libratus sono due alternative

valide per il medesimo taxon (dipende da quanto inclusivo

consideriate il nome Albertosaurus), allo stesso modo possiamo

usare Heyuannia yanshini e Ajacingenia yanshini. Con la

differenza, per me sostanziale, che Heyuannia yanshini è

eticamente più accettabile di Ajacingenia yanshini.

|

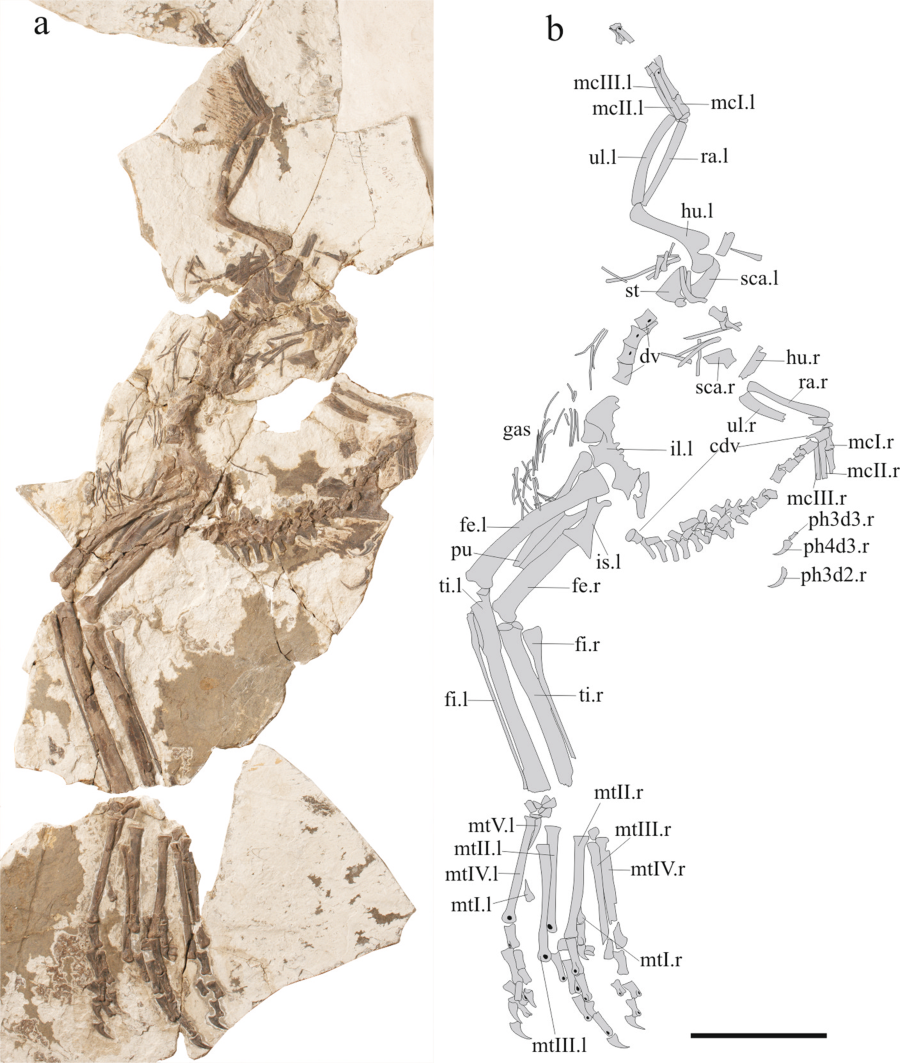

| Da Funston et al. (2017) |

Ieri, l'articolo di

Funston et al. (2017) è stato pubblicato. Gli autori hanno accolto

il mio suggerimento e propongono la combinazione Heyuannia

yanshini.

Essi scrivono:

Barsbold

(1981) originally described this oviraptorid as “Ingenia”

yanshini, but the genus was preoccupied by a nematode. Despite

recognition of the taxonomic issue, it was not resolved until Easter

(2013) coined “Ajancingenia”. There are, however, several

ethical problems with the study of Easter (2013), including the

plagiarism of text and a figure. Hence, despite the validity of

‘Ajancingenia’ under the ICZN, we propose synonymizing

Ajancingenia and Heyuannia to avoid an ethical dilemma.

This synonymy is supported by recent oviraptorosaur phylogenies

(Lamanna et al., 2014; Funston and Currie, 2016; Lü et al., 2016),

which find H. yanshini and H. huangi as sister taxa.

Funston mi ha

personalmente risposto ieri, via Facebook, ringraziandomi per

aver proposto una "soluzione elegante" ed eticamente

risolutrice alla controversia tassonomica. Io, ovviamente, seguirò

questa proposta, non tanto perché l'ho proposta io, ma perché mi

pare veramente la soluzione più corretta, nella sostanza, ad una

brutta faccenda di plagio e vandalismo tassonomico.

Bibliografia:

Funston,

G.F. et al. (2017) Oviraptorosaur anatomy, diversity and ecology in

the Nemegt Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.10.023

.jpg/1920px-Dinosaur_fossil_(1).jpg)