(Rough) Translator

04 novembre 2025

Enantiornithes vs Tyrannosauroidea

03 novembre 2025

Nanotyrannus: un Dryptosauridae?

Ho replicato l'analisi filogenetica di Zanno e Napoli (2025) apportando un paio di modifiche che qui spiego:

1- Ho rimosso la maggioranza degli outgroup, in particolare Majungasaurus, ed ho mantenuto solamente due tetanuri del Giurassico Medio (Monolophosaurus e Sinraptor): a differenza di Majungasaurus, che è un ceratosauro derivato della fine del Cretacico, due tetanuri giurassici sono probabilmente più simili morfologicamente alla condizione ancestrale dei tyrannosauroidi. Gli allosauroidi sono troppo derivati, e Compsognathus è basato su individui immaturi, quindi senza un protocollo che gestisca i caratteri immaturi, è meglio ometterlo da questa analisi.

2- Ho mantenuto nell'analisi tutti i tyrannosauroidi, reintegrando quelli che gli autori avevano escluso a priori.

L'analisi produce due risultati interessanti: i teratofoneini in Albertosaurinae e gli esemplari di Nanotyrannus in un nodo con Dryptosaurus. Qui, discuto solo il secondo risultato.

L'eventualità di un legame tra Nanotyrannus e i tyrannosauroidi basali del tardo Cretacico della Appalachia è discusso da Zanno e Napoli (2025), anche se l'analisi impostata dagli autori non ottiene consistentemente un nodo Dryptosauridae (ciò li induce a introdurre un clade chiamato Nanotyrannidae, distinto dai dryptosauridi). Tuttavia, come mostra il risultato qui sopra, tale distinzione potrebbe essere più un artefatto dell'analisi che un effettivo segnale filogenetico. L'ipotesi di una stretta affinità tra Dryptosaurus e Nanotyrannus (con eventuale sinonimia a livello di genere [con un genericometro tarato su lumper] ma non a livello dispecie dato che i due taxa differiscono per varie autapomorfie) è stato discussa alcuni anni fa in un abstract. L'ipotesi è intrigante, ma richiede una comparazione più dettagliata di quella presente in quell'abstract.

In effetti, i due taxa condividono una peculiarissima combinazione di proporzioni dell'arto anteriore (omero corto con primo dito molto lungo): è quindi necessario investigare nel dettaglio ulteriori affinità, perché potrebbe essere la prova di un clade tardo-cretacico distinto da Tyrannosauridae.

Dal punto di vista stratigrafico, l'ipotesi Dryptosauridae per Nanotyrannus ha un enorme pregio, quello di annullare praticamente la ghost lineage di questo taxon, dato che Dryptosaurus è più o meno contemporaneo (l'alternativa invece deve estendere la linea nanotyrannide indietro fino alla metà del Cretacico). Come discusso in parte anche da Zanno e Napoli (2025), è quindi possibile che Nanotyrannus sia un immigrato dall'Appalachia ("provincia" natale dei dryptosauridi): ciò spiegherebbe l'assenza di "nanotyrannidi" in livelli precedenti della Laramidia, prima del ripristino di collegamenti terrestri tra Laramidia e Appalachia.

Questo scenario merita ulteriori investigazioni.

02 novembre 2025

La "T. rex Mafia" non esiste

|

| Confronto tra il braccio di Tyrannosaurus (a) e Nanotyrannus (b) alla stessa scala. Da Zanno e Napoli (2025). |

Uno dei motivi per cui mi impegno a non partecipare troppo alle discussioni online su alcuni dinosauri è che in certi casi le persone coinvolte in questi dibattiti hanno una emotività che, in questi ultimi anni, viene da alcuni definita "tossica". Il termine è probabilmente abusato ed inflazionato, come spesso accade con i vocaboli alla moda.

Per non ridurre il problema a quei manualetti che ci propinano vari "psicologi da Facebook", occorre però comprendere che spesso dietro l'aggettivo "tossico" si cela una realtà più articolata e dinamica del semplicistico riferirsi a qualche disturbo della personalità. Bollare il nostro interlocutore come "tossico" è un espediente per non doverci impegnare ad analizzare nel dettaglio le cause del suo comportamento. Abbiamo tutti avuto a che fare con personalità eccessivamente emotive ed irrazionali, quindi non sto parlando di nulla di nuovo. Tuttavia, ridurre queste personalità a disturbi psicologici è riduttivo e consolatorio, e non ci aiuta a comprendere la causa e le ragioni del fenomeno.

Partiamo dal contesto generale: il mondo degli appassionati di dinosauri che si confrontano online. Come qualunque insieme di persone, esiste una ampia diversità di caratteri, indoli, e stili di comportamento. Ad esempio, io tendo ad essere sarcastico e nichilista, a non prendere le cose troppo sul serio. Ovviamente, sono molto interessato alla scienza paleontologica e mi intriga qualunque studio relativo ai theropodi mesozoici, ma non riesco né voglio dare a questi temi un valore e significato eccessivo. Sì, i dinosauri sono appassionanti, ma sono pur sempre solo delle ipotesi paleontologiche intorno a pezzi di roccia. Niente altro. Continuo a pensare che questi temi siano qualcosa di secondario rispetto a ciò che è veramente importante nella vita: gli affetti, le relazioni reali, i legami sinceri. Siccome nessuna delle cose importanti della vita è ancorata a questo o quel dinosauro, non sento un particolare attaccamento emotivo su questi temi. Mi appassiona conoscerli, ma non ne faccio un dramma esistenziale. Di conseguenza, non empatizzo con l'eccessiva emotività con cui certi soggetti sono coinvolti da questioni come, per esempio, la tassonomia di alcuni fossili estratti da formazioni mesozoiche. Attenzione, qui non sto parlando di giovani, ragazzini o adolescenti, i quali hanno ancora una indole non pienamente matura e possono quindi essere compresi e giustificati (fino ad un certo punto) per la eccessiva emotività con cui si fanno prendere da questi temi. Qui parlo di persone adulte (curiosamente, quasi sempre, di sesso maschile), persone anche di una certa età, le quali prendono queste piccole diatribe paleontologiche come faccende esistenziali e ne fanno delle faccende personali, come se fosse l'onorabilità della loro nonna partigiana o una raccolta fondi da inviare ai bambini poveri.

Una parte di queste persone è probabilmente motivata da questioni personali. Ad esempio, qualcuno può essere un ricercatore che ha passato molti anni della sua vita nello studio di un certo problema paleontologico, che ha costruito la propria carriera intorno a quelle tematiche, e quindi sente direttamente sulla propria vita le conseguenze (più o meno reali, ma alla fine conta più la sensazione soggettiva che l'oggettiva) delle tematiche intorno a questo o quel dinosauro. Un altro tipo di persona coinvolta può essere invece motivata da questioni economiche, ad esempio perché lavora nel mondo del commercio dei fossili, ambito che negli ultimi anni ha visto - in alcuni casi - dei giri di denaro veramente esorbitanti. Sappiamo tutti che quando iniziano a girare molti soldi, diventiamo tutti più irrequieti e sensibili.

Sia lo studioso che ha una carriera sia il commerciante che è inserito nei giri d'affari giusti hanno quindi delle motivazioni personali per essere coinvolti in questi dibattiti. Io non giudico queste motivazioni e non sto facendo una critica moralista, mi limito a constatare che esistono queste condizioni, e che una persona possa avere dei conflitti di interesse (di natura sia accademica che economica) per sostenere (anche con veemenza) questa o quella tematica paleontologica.

Non siamo ingenui, sappiamo come va il mondo.

Non mi stupisce quindi scoprire che da alcuni giorni, il dibattito intorno alla tassonomia e diversità dei Tyrannosauroidea del Cretacico terminale nordamericano sia stato nuovamente infiammato dalla pubblicazione di Zanno e Napoli (2025). Come ho scritto nel precedente post, questo studio ha portato un gran numero di nuovi dati, alcuni in parte noti a livello anedottivo ma finora mai tradotti in studi rigorosi soggetti a revisione paritaria, altri del tutto inediti, e questa nuova serie di dati ha spostato la bilancia a favore di una validità del taxon Nanotyrannus rispetto all'ipotesi che considera questo taxon solamente uno stadio immaturo del taxon Tyrannosaurus. La questione è chiaramente un tema di estrema nicchia, che sul piano puramente accademico coinvolge una manciata di paleontologi (quasi unicamente nordamericani), ma che non riguarda la grandissima maggioranza della disciplina paleontologica ed ancor meno non ha alcun peso per il resto dell'umanità. A infiammare il tono del dibattito è però la Sindrome di Osborn, ovvero il fatto che stiamo parlando di qualcosa relativo a Tyrannosaurus rex, il padre di tutti i feticci paleontologici ed uno dei pochissimi casi di icona pop globale tratta dal registro fossilifero.

Qualcuno si è infiammato emotivamente quando Procheneosaurus è stato ridotto a semaforonte di qualche Lambeosaurinae? Ovviamente no. Per motivi complessi ed in parte sconcertanti, Nanotyrannus e T. rex non sono banali dinosauri di serie B.

Alcuni accademici sono direttamente coinvolti nella rivalutazione di Nanotyrannus, ad esempio gli autori che negli ultimi decenni hanno sostenuto che questo taxon non fosse valido. La loro ipotesi è ovviamente falsificata dal nuovo studio, e questo può legittimamente turbare e dare fastidio chi per molti anni ha pubblicato tesi che ora sono state riviste e abbandonate. Altri hanno visto la propria tesi rinforzata e confermata con ulteriore sostegno. La Scienza funziona anche così, con ipotesi che si rafforzano e altre che si indeboliscono. Tuttavia, mi pare che il tono eccessivamente competitivo e agonistico di questa diatriba sia in parte una combinazione di elementi extra-scientifici, che hanno connotato questo dibattito con tinte più simili ad uno scontro tra tifoserie che ad un dialogo tra tesi contrapposte.

Nonostante ciò, sarebbe falso e scorretto sostenere che i paleontologi precedentemente contrari alla validità di Nanotyrannus non abbiano accolto la nuova pubblicazione con disponibilità. Molti tra gli autori che nei precedenti venti anni hanno pubblicato articoli oggi messi in discussione dal nuovo studio non hanno avuto problemi ad accettare le conseguenze del nuovo studio. Pur con differenze di tono e di termini, tutti i paleontologi interpellati hanno salutato il nuovo studio come una positiva ventata di nuovi dati e di nuovi elementi. Non vedo nelle reazioni una negazione fanatica né un tentativo di minare in modo retorico la validità del nuovo studio.

Ovviamente, ci sono distinguo e commenti intorno ai vari dettagli. Lo studio è complesso, il materiale introdotto è abbondante, e non è possibile esprimere un giudizio sintetico minimalista.

Pertanto, è probabile che questo nuovo studio indurrà una serie di commenti e risposte nella letteratura tecnica. Ciò rientra nella normale dinamica scientifica.

Diverso è l'atteggiamente di alcuni sostenitori della validità di Nanotyrannus, i quali stanno salutando il nuovo studio come una sconfitta dei loro avversari. Ovvero, leggono questo nuovo studio da una prospettiva personalistica prima ancora che scientifica. Lo dimostra l'uso di espressioni retoriche come "T. rex Mafia" usata online da alcuni per dipingere l'insieme degli autori che negli ultimi decenni hanno sostenuto la tesi falsificata dal nuovo studio.

L'uso della parola "Mafia" applicato a qualcuno è sempre dispregiativo. La Mafia è un'organizzazione criminale, che impone il proprio potere con la violenza e l'illegalità. Chiamare quei paleontologi che hanno sostenuto la tesi a te avversa come "Mafia" è, almeno ai miei occhi di italiano nato in una regione con un alto tasso di infiltrazione mafiosa nella società, un comportamento molto deprecabile.

Gli scienziati non sono mafiosi, non sono criminali, soprattutto se hanno sostenuto una tesi in base ai dati disponibili ed alle metodologie standard della propria disciplina. Non ci sono prove che qualcuno coinvolto nel dibattito su questi fossili si sia comportato in modo criminale né tanto meno mafioso. Il solo fatto che la tesi da loro sostenuta sia oggi stata falsificata, non implica che quella tesi sia stata fondata sulla falsità, il crimine ed imposta con la violenza. L'accoglienza generale del nuovo studio da parte della comunità paleontologica - compresi molti autori della tesi oggi falsificata - dimostra che non esiste un clima "da guerra tra bande" in questo ambiente, che gli scienziati non sono sgherri di un complotto mafioso.

Evitiamo di trasformare la propria emotività in un metro della realtà.

Forse chi usa questa parola per definire alcuni paleontologi non ne conosce sulla pelle il vero, terribile, significato. Voglio spiegarmi così una tale caduta di stile nel linguaggio.

Lasciamo la parola "Mafia" fuori dalla scienza.

DISCLAIMER:

Questo post riguarda l'uso della parola "Mafia" fuori contesto, ma non è un forum per un'altra ennesima discussione personalistica tra i fanboy di Nanotyrannus e gli hater di Nanotyrannus.

Non mi interessa se il Dottor X e il Signor Y hanno litigato tra loro e si sono insultati online a causa di qualche pezzo di roccia a cui sono affezionati: quelli sono i loro problemi privati, di cui non mi riguarda, e non sono questioni scientifiche.

Tenete i vostri drammi personali fuori da questo blog!

31 ottobre 2025

Epistemologia di Nanotyrannus

|

| Cranio dell'esemplare NCSM 40000 descritto da Zanno e Napoli (2025) |

Apro questo post citando un brano del mio libro in uscita il 7 Novembre prossimo:

"In mezzo a tutti i temi relativi a Tyrannosaurus che hanno generato un clamore mediatico esagerato, quello che meno di ogni altro accende il mio interesse riguarda un esemplare scoperto nel 1942, descritto per la prima volta nel 1946, ristudiato nel 1988, rivisto criticamente nel 1999 e oggetto di un dibattito a tratti grottesco nel secolo corrente: Nanotyrannus lancensis. Per dimostrare l’ossessione dei paleontologi per questo fossile, basta notare che il binomio «Nanotyrannus lancensis» non fu coniato in un solo momento. Il nome della specie, «lancensis», originariamente considerata parte del genere Gorgosaurus, nasce nel 1946, in un’opera postuma del paleontologo Charles Gilmore. Il nome del genere, «Nanotyrannus», fu invece creato oltre quarant’anni dopo, nel 1988, da Robert Bakker assieme ad alcuni colleghi, che scorporarono la specie lancensis dal genere in cui era stata istituita." [grassetto aggiunto qui]

Nanotyrannus è tornato. Esso ci perseguita come un personaggio da soap opera, che muore e poi nella stagione successiva si scopre che non era morto ma solamente finito in sanatorio, il caratterista bello e tenebroso che non vuole smettere di ossessionare gli appassionati di dinosauri, perché affascina e porta colpi di scena. Ma la colpa non è sua. Nanotyrannus è solo un nome, ed i fossili sono solo pezzi di roccia. Il problema siamo noi, o meglio, quella minuscola fettina dell'ipodigma di Homo sapiens che è emotivamente attaccata a questo nome ed alla controversia scientifica intorno a questo nome. L'ipodigma di una specie è l'insieme degli individui (da vivi; esemplari da morti) che includiamo nell'insieme che chiamiamo "la specie Nome cognome".

Il dibattito su Nanotyrannus mi affascina principalmente per le sue emanazioni extra-scientifiche, mentre - devo essere onesto - io non sono mai stato molto appassionato di Tyrannosauridae della fine del Cretacico. I tyrannosauroidi basali pre-Cenomaniani sono molto più intriganti, mentre le forme tardive nordamericane (come T. rex) le ho sempre viste come troppo commerciali, troppo inflazionate, troppo mitizzate. De gustibus.

Ma torniamo alla parole "ipodigma", perché è intorno a questo concetto che si articola il nuovo studio pubblicato ieri da Zanno e Napoli (2025): gli autori descrivono un nuovo esemplare di tyrannosauroide dal Cretacico Terminale del Nord America, lo confrontano con l'olotipo del famigerato Nanotyrannus lancensis e dimostrano che esso NON sia riferibile a Tyrannosaurus rex. Ovvero, il nuovo articolo introduce una grande quantità di NUOVI DATI, i quali ci impongono di rivedere lo scenario sostenuto da una parte dei paleontologi (me compreso, per quel poco che vale la mia opinione in questo caso), scenario che considerava "Nanotyrannus" un taxon non valido, poiché basato su un individuo immaturo riferibile alla sequenza di crescita di Tyrannosaurus rex.

Questo è il punto più importante da sottolineare, ben più importante della questione se Nanotyrannus e Tyrannosaurus siano o meno la stessa "entità": l'introduzione di nuovi dati modifica il sistema di riferimento intorno al quale noi cerchiamo la spiegazione più robusta delle osservazioni. Finora, il dibattito orbitava intorno al primo esemplare, un cranio isolato, deformato, e in parte restaurato. Un cranio molto intrigante, ma pur sempre un solo cranio, senza il resto dello scheletro. Il problema di Nanotyrannus era anche legato alla limitata quantità di materiale riferibile con sicurezza a quel taxon. Ora cambia il sistema, si arricchisce di elementi che prima non conoscevamo, e questo ci spinge a modificare la spiegazione a cui fare riferimento. La Scienza progredisce così. Uno scienziato non è un fanatico religioso che difende la sua fede fino alla morte. Uno scienziato deve essere sempre pronto a rivedere la sua posizione, a cambiare opinione, non per debolezza o superficialità, ma perché il giudice supremo delle nostre decisioni non è il nostro attaccamento emotivo a questa o quella ipotesi, bensì la coerenza con i fatti documentati che a mano a mano si accumulano.

Il nuovo esemplare porta elementi molto significativi, che fino ad ora erano limitati ad affermazioni anedottiche che circolavano online tra gli appassionati. In particolare, il nuovo esemplare, a differenza del primo esemplare (l'olotipo) di Nanotyrannus lancensis, include gran parte dello scheletro postcraniale, in particolare un arto anteriore e la coda in eccellente stato di conservazione. Il braccio del nuovo esemplare e la coda mostrano caratteristiche che sono troppo differenti da quelle note negli esemplari di Tyrannosaurus per poter essere spiegate unicamente in termini di "variazioni ontogenetiche legate alla crescita individuale". Ad esempio, il braccio è molto differente nelle articolazioni ed inserzioni muscolari per essere riconducibile a quello di T. rex. Inoltre, in rapporto alle dimensioni del corpo, le braccia sono molto più grandi che in Tyrannosaurus. Non esistono casi di "atrofia di crescita" nelle zampe dei vertebrati terrestri, quindi, è veramente difficile sostenere che questo tipo di braccio fosse robusto nel giovane e poi atrofizzasse nell'adulto. Una tale metamorfosi appendicolare è sconosciuta nei vertebrati terrestri. Possiamo ammettere che T. rex fosse speciale nel modello di crescita, e seguisse una modalità unica e bizzarra di riduzione degli arti durante la maturazione individuale? La spiegazione più semplice è che queste siano differenze tra specie.

Allo stesso modo, la coda del nuovo esemplare appare completa e comprende 35 vertebre, di cui le prime 14 dotate di coste. Questi numeri sono relativamente bassi per un Tyrannosauridae. La coda di "Sue" (uno dei T. rex più completi) è parziale ma comprende già 35 vertebre, di cui 17 dotate di coste. Dato che la coda di "Sue" è sicuramente incompleta (e probabilmente aveva almeno 40 vertebre), essa dimostra che in Tyrannosaurus il numero di vertebre caudali e di vertebre con coste è maggiore di quelle del nuovo esemplare. Questa differenza è spiegabile con una variazione all'interno della popolazione? Purtroppo, non abbiamo sufficienti dati per dare una risposta definitiva. Possiamo immaginare che durante la crescita dallo stadio "giovanile" a quello "adulto" si sviluppino nuove ossa della coda e che queste aumentino anche il numero di paia di coste? Mi pare una spiegazione troppo forzata. La distinzione tassonomica è quindi un'opzione legittima.

Ulteriori elementi a sostegno di questa tesi sono nel cranio, a livello di canali e forami neurovascolari che differiscono da quelli presenti negli esemplari di Tyrannosaurus. Anche in questo caso, può la trasformazione legata alla crescita individuale produrre queste differenze? In alcuni casi, la spiegazione ontogenetica non è in teoria impossibile, ma un po' forzata. In altri casi, la spiegazione tassonomica è quella più semplice.

Sommando tutti questi elementi, appare quindi legittimo considerare l'ipotesi che non tutti gli esemplari di Tyrannosauroidea provenienti dai livelli finali del Cretacico nordamericano occidentale siano riferibili alla medesima specie T. rex.

Questa serie di argomenti prende una connotazione differenze quando aggiungiamo nuovi dati istologici realizzati sulle ossa di questo esemplare, il quale risulta relativamente maturo: è realistico pensare che le differenze tra diversi stadi maturi di Tyrannosaurus includano una così ampia gamma di dimensioni, proporzioni, inserzioni muscolari e strutture interne del cranio? Il modello di crescita in questa specie risulterebbe veramente bizzarro e inusuale per un grande rettile. Pare molto poco probabile, e ci porta a sostenere una distinzione tra specie.

Se prima Nanotyrannus pareva una spiegazione superflua, ora diventa una spiegazione legittima.

Voglio rimarcare il senso del titolo di questo post: personalmente, a me non cambia la vita se Nanotyrannus è valido oppure è solo un semaforonte di Tyrannosaurus. Ho sempre descritto questa diatriba con relativo distacco, senza attaccamenti partigiani emotivi pro o contro una delle opzioni discusse. Spesso, ho trovato divertente l'eccessivo attaccamento emotivo dei "fanboy" di questa o quella ipotesi. A parte le goliardate, quello che mi interessava era il peso empirico e la logica utilizzate pro o contro le diverse ipotesi. In certi casi, le argomentazioni portate da una o l'altra parte sono risultate deboli, ambigue, oppure troppo forzate e arbitrarie. Il nuovo esemplare sposta la questione a favore della distinzione tra Nanotyrannus e Tyrannosaurus, ma non risolve tutte le controversie. La Scienza non è mai una risposta monolitica, perché la realtà è sempre più complessa dei nostri discorsi. Ad esempio, quali esemplari dall'ipodigma completo sono riferibili a Nanotyrannus e quali a Tyrannosaurus? Qui arriviamo al punto fondamentale che molti paiono spesso dimenticare: perché introduciamo delle specie (o le rimuoviamo)?

Le specie sono "scoperte" oppure sono "invenzioni"? Ovvero, le specie esistono a prescindere dalla nostra osservazione oppure sono strumenti mentali che noi introduciamo al fine di raffinare la nostra comprensione dei dati? In passato, avrei sostenuto che le specie "esistono a prescindere" e che noi semplicemente le "scopriamo". Invecchiando, sto perdendo questa sicurezza, e ora sono almeno in parte scettico sulla effettiva "realtà" delle specie, specialmente quelle fossili. Una specie è sì fondata su esemplari, ma è anche una costruzione mentale che noi imponiamo alla realtà: i taxa sono solo spiegazioni che noi introduciamo per dare un senso alle osservazioni? Se le specie sono entità ibride, che esistono anche in funzione del nostro punto di vista, che si dissolvono qualora noi modifichiamo il sistema di riferimento, fin dove dobbiamo (o possiamo) spingerci nella nostra ricostruzione del passato?

Più che discutere pro o contro Nanotyrannus lancensis, dibattito che lascio ai colleghi specializzati sui Tyrannosauridae, forse dovremmo domandarci con più forza e consapevolezza cosa intendiamo quando parliamo di specie fossili, se ci sia un limite di risoluzione tassonomica oltre il quale la documentazione fossile non può portarci.

Bibliografia:

Zanno L. and Napoli J. (2025) Nanotyrannus and T. rex coexisted at the close of the Cretaceous Nature (advance online publication) DOI: 10.1038/s41586-025-09801-6

22 ottobre 2025

PaleoarTerminator - the Rise of the Machines and the fall of human-based paleoart

Io non sono un paleoartista, ma comunque mi diverto a disegnare dinosauri fin da quando ero bambino. Il mio livello artistico è medio-basso, e difatti il mio soggetto preferito è il banalissimo animale in vista laterale, il livello base dell'illustrazione. La mia premura è più nella rappresentazione di certi dettagli anatomici, piuttosto che la cura nell'esecuzione. Posso definirmi un discreto paleo-scarabocchiatore.

L'immagine qui sotto è un'illustrazione della testa di Triceratops che ho realizzato con Photoshop un paio di anni fa. L'immagine compare nel mio libro "Ricostruire di Dinosauri" dove parlo dei modi per ricostruire le parti molli della testa nei dinosauri (muscoli, pelle, ornamentazioni).

Non sono in grado di quantificare con precisione quanto tempo abbia speso per realizzarla, aggiustarla, rivederla, rifinirla. Penso comunque nell'ordine di varie ore.

Qui sotto, ho caricato un video realizzato da Grok, il noto chatbot di Intelligenza Artificiale, ottenuto dando all'AI l'immagine qui sopra e digitando un paio di istruzioni. Il suono è una scelta personale dell'AI, io non ho chiesto una parte sonora. L'intera procedura ha richiesto poco più di un minuto.

Se avessi voluto realizzare un simile video, fotogramma per fotogramma e con qualche programma per realizzare i video, sicuramente avrei impiegato molto più tempo di quello speso dalla AI (per realizzare i fotogrammi, per imparare a realizzare il video, ecc...). Non sono in grado di quantificare questo tempo (giorni? settimane?), né la quantità di energia spesa dalla AI per svolgere questa funzione in un minuto.

Il tema dell'impatto delle AI nella vita, nel lavoro, nella società, è enormemente complesso. Personalmente, io sono preoccupato dalle ricadute ambientali e sociali di queste macchine, due temi che sono molto più importanti e profondi della questione paleoartistica che invece affronto qui. Lo scrivo per evitare che qualche giustiziere di Internet fraintenda le mie parole e inizi a commentare per farmi sapere che usare le AI è sbagliato e che io non dovrei usarle per fare questi video. Grazie, non mi serve la lezioncina di moralità spicciola.

Le AI esistono. Le AI sono usate in modo sempre più massiccio e pervasivo. Nella battaglia tra la "paleoarte in AI" e la vera paleoarte, la seconda non pare avere speranze. La paleoarte in AI è immediata e facilmente realizzabile, e per la grandissima maggioranza del pubblico, essa è sufficientemente accattivante da essere un buon sostituto della vera paleoarte realizzata da artisti professionisti.

Ad esempio, la facilità con cui le AI permettono di avere della "paleoarte" di qualità sufficiente per le esigenze del pubblico medio portano sempre più soggetti e preferire questi prodotti alle opere dei veri artisti. Senza una consapevolezza del problema da parte dei committenti delle opere, è improbabile che i paleoartisti possano sopravvivere all'ascesa delle AI.

Recentemente, mi sono opposto all'uso delle AI per un progetto nel quale sono coinvolto: i committenti, semplicemente, non erano a conoscenza del problema, ed avevano entusiasticamente promosso l'uso delle AI per produrre "paleoarte". Mi domando in quanti altri casi analoghi non c'è stato nessuno a prendere le difese della vera illustrazione scientifica, favorendo la proliferazione di prodotti delle AI...

Questo è un tema che il mondo della divulgazione paleontologica dovrebbe affrontare con maggiore consapevolezza. Io qui segnalo la questione, ma mi domando quanto sia realmente compresa dal pubblico. So benissimo che la cerchia dei paleoartisti (professionisti ed amatoriali) è consapevole della questione, ma essi sono comunque una piccolissima minoranza rispetto al pubblico, il quale è il solo "soggetto" in grado di avere un reale effetto sul problema.

Il pubblico non pare essere toccato da questo tema, anche perché nessuno pare interessato a spiegare al pubblico cosa sta succedendo.

14 ottobre 2025

Il più giovane Allosaurus porta nuove prove della presenza di labbra nei dinosauri

|

| Mascellare di giovane Allosaurus (da Malafaia et al. 2025). La linea rossa in A indica il livello delle gengive deducibile dal pattern di erosione dello smalto. |

I lettori abituali del blog conoscono la premura che ho sempre dedicato nel diffondere la consapevolezza che la tafonomia sia la spina dorsale della paleontologia, e che nulla in paleontologia abbia senso se non è fondato sull'analisi tafonomica. Sovente, ciò che noi osserviamo in un fossile è comprensibile solamente dopo che abbiamo decifrato il contesto nel quale esso (il fossile, non l'organismo originario) si è formato: tale decifrazione è proprio il lavoro della tafonomia. Inoltre, particolari condizioni di preservazione (svelate dalla tafonomia) ci aiutano a spiegare particolari altrimenti enigmatici, spiegazione che, a sua volta, può portare a conclusioni inaspettate su altri elementi della biologia estinta che non avremmo potuto ricavare da fossili preservati in condizioni differenti.

Malafaia et al. (2025) hanno analizzato la tafonomia di un piccolo esemplare di mascellare dal Giurassico Superiore del Portogallo, originariamente descritto nel 2005 da Rauhut e Fechner, e riferibile ad Allosaurus. Si tratta di uno degli esemplari più piccoli ed immaturi riferibili a questo taxon.

L'analisi tafonomica dell'esemplare ha evidenziato una particolare erosione della superficie esterna del mascellare, ed in particolare la completa mancanza dello smalto nella punta delle corone dei denti, che ha esposto la dentina sottostante: nel resto della corona, lo smalto è invece preservato. Quale processo fisico o chimico può produrre una tale conservazione? Perché lo smalto è assente sulla punta dei denti ma non nel resto della corona, nonostante sia formata dalla medesima combinazione di smalto e dentina?

Gli autori dimostrano che tale pattern di erosione dei denti non è dovuto a processi geologici, né a particolari condizioni di acidità del terreno, né è dovuta all'azione delle piante. Il solo processo in grado di produrre tale decalcificazione parziale dei denti è l'azione dei succhi gastrici. Pertanto, il piccolo mascellare di Allosaurus fu parzialmente digerito prima di fossilizzare. La digestione parziale suggerisce che il predatore abbia rigurgitato il mascellare, forse in modo analogo a quanto osserviamo oggi in vari mammiferi, pesci ed uccelli carnivori che rigurgitano le parti non edibili delle loro prede.

Gli autori mostrano che la dissoluzione della corona dello smalto dei denti è frequente nei resti rigurgitati di lucertole (Smith et al. 2021), e che questa è legata al grado di esposizione dei denti nella bocca. Per comprendere questo meccanismo occorre distinguere tra due agenti digestivi presenti nel succo gastrico: l'acido cloridrico e gli enzimi digestivi. L'acido cloridrico è più rapido nell'azione rispetto agli enzimi digestivi, e colpisce principalmente la parte inorganica, quindi la superficie dei denti. Gli enzimi digestivi invece attaccano la parte organica della preda, come tessuti molli (pelle, muscoli, ecc...), ma più lentamente. Quando una mandibola di lucertola viene ingerita da un predatore, l'acido cloridrico inizia subito a consumare la parte esposta dei denti, mentre agisce più lentamente sulla parte organica, contro la quale lavorano più lentamente gli enzimi. Quando questi resti vengono rigurgitati, la digestione è stata solo parziale, e non ha ancora iniziato ad attaccare la parte organica. Di conseguenza, solamente la punta dei denti è stata erosa al punto da esporre la dentina sottostante lo smalto. Cosa ha protetto il resto dei denti? La gengiva carnosa, la quale, essendo di natura organica, non è stata a sufficienza nello stomaco per essere pienamente attaccata dai lenti enzimi digestivi.

Pertanto, la preservazione particolare dei denti del piccolo mascellare di Allosaurus si spiega unicamente assumendo che in vita l'animale avesse delle spesse gengive simili a quelle delle lucertole, le quali avvolgevano la metà basale della corona dei denti, facendo esporre solamente la punta dei denti. Questo implica che Allosaurus avesse una bocca più simile a quella delle lucertole (con spesse gengive a protezione dei denti) e non come nei coccodrilli, nei quali gran parte della corona del dente è esposta. Si tratta quindi di un ulteriore sostegno all'ipotesi che i dinosauri predatori avessero un tegumento periorale più simile a quello dei lepidosauri (con labbra, spesse gengive e importante lubrificazione del cavo orale) che a quello dei coccodrilli moderni (privo di labbra e più estesamente corneificato).

Bibliografia:

Malafaia, E., Maggia, B., Rauhut, O. 2025. Taphonomic insights from a corroded maxilla of a hatchling Allosaurus from the Upper Jurassic of Guimarota (Portugal). Abstracts Book X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. 4-6 septiembre. Salas de los IInfantes. Burgos, España. 143-146.

Rauhut, O. W. M., Fechner, R. (2005): Early development of the facial region in a non-avian theropod dinosaur. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 272, 1179-1183.

Smith, K. T., Comay, O., Maul, L., Wegmüller, F., Le Tensorer, J.-M., Dayan, T. (2021): A model of digestive tooth corrosion in lizards: experimental tests and taphonomic implications. Scientific Reports, 11(1), 12877.

10 ottobre 2025

Il Dilemma dei Dinosauri

31 luglio 2025

Guest Post: Review of Jurassic World Rebirth

Ho promesso che non avrei scritto una recensione del nuovo film del franchise giurassico. E resto fedele alle mie parole. Anche perché, non avendo visto il film, non ho modo di valutarlo.

Sebbene non possa recensire quel film, posso ospitare le recensioni scritte da altri. Pertanto, è con grande piacere che lascio la parola alla persona più qualificata nell'intero Multiverso per scrivere una recensione su un film del Franchise figlio di Jurassic Park, colui che è il Padre stesso di questo parco, il creatore ed ideatore dell'idea stessa di parco giurassico, di mondo perduto, di mondo giurassico e di sue eventuali rinascite: John Alfred Hammond.

Entra un uomo anziano, vestito di bianco, lo stesso colore della sua barba e dei sui capelli. Si appoggia ad un bastone col pomello in ambra. Il viso è bonario e amichevole. Si siede al tavolo, proprio di fronte a me, ed infila un cucchiaio nella vaschetta di gelato di fronte a lui. Solleva il cucchiaio, la cui punta è immersa in un ricciolo di crema, e lo assaggia.

"Si stava squagliando... Grazie al gestore di questa pagina per avermi invitato a scrivere una recensione dell'ultimo film."

Infila il cucchiaio nuovamente nel gelato. Sorride sornione.

"Sa quale fu la prima cosa che realizzai appena divenuto miliardario? Il Parco Giurassico. In Costa Rica. C'era il centro visitatori, il laboratorio genetico e i recinti elettrificati".

"Tutto era in CGI e animatronici, ma la gente diceva di vedere i dinosauri vivi e vegeti"

"Ho visto il brachiosauro, mamma. Ho visto il dinosauro: tu lo vedi?"

"Il brachiosauro nel prato. Il Triceratops malato. Il T. rex che abbatte la recinzione..."

Hammond ora si fa serio.

"Ma con questo film, volevo che non fosse un'illusione. Qualcosa di reale. Che si vedesse e si toccasse"

"Un'idea non priva di meriti".

Faccio presente ad Hammond alcune criticità dell'intero Franchise.

"Ha ragione. Ha assolutamente ragione", dice, interrompendomi con tono sprezzante.

"Affidarsi agli umori della fanbase è stato un errore. Siamo troppo dipendenti dalla nostalgia e dall'emotività. Ma la prossima volta tutto si può correggere".

Cerco di replicare, ma Hammond continua.

"La riproduzione seriale è un atto di assoluta meccanica razionale. La prossima volta sarà impeccabile".

Provo a sollevare un'obiezione.

"Quando avremo di nuovo la serialità...", mi interrompe Hammond.

A quel punto mi sollevo e gli rispondo:

"Non avete mai avuto la serialità! Questa è l'illusione: sono stato abbagliato anche io dalle potenzialità di questo Franchise. Ma ho commesso un errore. Ho creduto che bastasse mettere più dinosauri, più denti, più isole, più parchi, più miliardari, più bambini, più canotti in mithril, più giocattoli, più videogiochi, più CGI e più figlie di Ron Howard per far andare avanti la baracca... ma ora è un dannato minestrone riscaldato che non mi dice nulla, ed io sono troppo vecchio per sorbirmi ancora sempre la stessa roba.

C'è una sola cosa che conta: la paleontologia che amiamo.

Tafonomia, anatomia, filogenetica... John, sono tutte là dove il registro fossilifero sta emergendo..."

Hammond mi osserva basito, come se avessi colto finalmente quello che non aveva mai saputo realizzare.

Afferro un cucchiaio e tiro su un po' di gelato.

Ho gli occhi leggermente umidi.

"... è buono" sussurro.

"Qui non si bada a spese" chiude Hammond.

19 luglio 2025

Perché il Prequel di Jurassic Park potrebbe essere un capolavoro

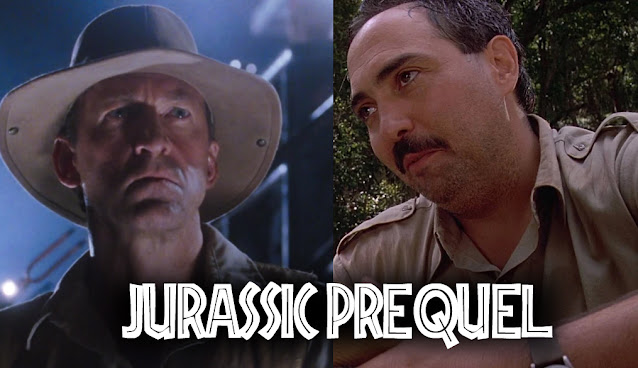

|

| Gli Eroi di cui abbiamo bisogno |

Come ho scritto in precedenti post, non ho interesse a parlare delle ultime emanazioni del Franchise Giurassico. Per la cronaca, non ho visto l'ultimo film né mi interessa vederlo. Se a voi è piaciuto oppure vi ha fatto schifo, a me non interessa saperlo.

In questo post, voglio parlare invece di un film che non esiste ma che secondo me sarebbe fantastico da vedere: Il Prequel Canonico di Jurassic Park.

Cosa intendo per "Prequel Canonico"? Intendo un film che narra di eventi che sono avvenuti prima del primo film e che sono menzionati nel primo film. Ovvero, un film che si collega necessariamente al primo Jurassic Park spiegando ed ampliando elementi interni a quel film.

Esempio:

Robert Muldoon ci informa che i raptor in origine erano 8, ma che la "capobranco" ne ha uccise 5. Sarebbe bello sviluppare questo tema, del branco di 8 raptor che diventano solo 3.

Sempre Muldoon ci informa che i raptor prima di essere rinchiusi nel loro recinto super-controllato erano in una recinzione "normale" e che avevano imparato ad attaccare gli inservienti. Anche questo è un tema che sarebbe bello sviluppare in un film. Jurassic Park si apre proprio con la scena del trasferimento dei raptor dentro il recinto super-controllato: come ha fatto Muldoon a catturare quei 3 animali?

In Jurassic Park, il paleontologo Juanito Rostagno (il capo degli scavi nella miniera di ambra) parla di Hammond con estrema familiarità: conosce il fatto che il miliardario odii le ispezioni perché rallentano le operazioni del parco, e questo implica che ha collaborato con lui fin dall'inizio del progetto "Jurassic Park": anche questo può essere un tema da includere in un prequel.

Ci sarebbe spazio anche per spiegare la vicenda tra Hammond e Nedry, e sviluppare come il secondo sia stato contattato e corrotto dalla azienda rivale di Dodson.

Onestamente, la coppia Muldoon-Rostagno mi intriga molto, e sarebbe ottima come co-protagonisti del film. I due sono diversi fisicamente, cosa che giova nella creazione di una coppia di "bro" cinematograficamente vincente, ma entrambi appaiono come tipi pratici e in grado di gestire situazioni avventurose. Inoltre, entrambi sono stretti collaboratori di Hammond, quindi possono essere il fulcro della vicenda centrale del film, ambientato all'interno del parco in costruzione.

La vicenda del film potrebbe essere ambientata poco prima degli eventi del primo film del 1993, con un cast ovviamente aggiornato dato che alcuni degli attori del film originario sono o troppo anziani o scomparsi. I personaggi di Hammond, Gennaro, Nedry, Wu, Arnold e Muldoon avrebbero modo di essere sviluppati e articolati in modo elegante, dato che non occorre introdurli da zero.

La trama non deve essere troppo complicata, già lo sviluppo del tema dei raptor da gestire sarebbe un ottimo elemento intorno al quale costruire il resto della trama. Ovviamente, ci sarebbe spazio per il Tyrannosaurus... ad esempio si potrebbe introdurre una situazione che può spiegare come mai i raptor ed il Tyrannosaurus nella iconica scena che chiude Jurassic Park siano così feroci uno contro l'altro: si sono già incontrati nel prequel? Il T-rex ha una particolare antipatia per i raptor a causa di qualcosa avvenuto nel prequel? Ci sono ottimi elementi per un paio di scene avvincenti.

Io la butto lì come idea... consapevole che non sarà mai sviluppata, dato che ormai vanno di moda solo i sequel riciclati fotocopia.

Ma penso che potrebbe funzionare!

15 luglio 2025

L'Etica di Raptor Jesus e l'autoerotica dei Farisei

Erano i giorni della settimana Pasquale,

ed il Nostro Signore, Raptor Jesus, predicava nel Tempio la Buona Paleontologia ai poveri, i malati ed i fanciulli. E folle di fedeli, da tutta Gerusalemme, accorrevano per ascoltarlo.

Un fariseo si avvicinò a Raptor Jesus e gli chiede:

"Sei tu, o Rabbi, al di sopra delle Legge?"

E Raptor Jesus rispose: "In verità, in verità ti dico, non è il cuore dell'uomo che si deve piegare alla legge, ma la legge che deve piegarsi al cuore dell'uomo".

A quelle parole, l'animo del fariseo si fece arido blocco igneo, ed il suo cuore non si aprì.

In quel momento, grida ed urla si levavano dall'esterno del Tempio. Una folla di leoni da tastiera aveva circondato un uomo. A stento, i soldati romani impedivano che l'uomo fosse lapidato.

Raptor Jesus si avvicinò al comandante dei soldati romani e chiese:

"In cosa ha peccato questo uomo?"

Ed il Centurione disse:

"Egli non ha violato alcuna legge di Roma, ma la folla grida e vuole lapidarlo secondo la legge di Israele, perché egli ha raccolto un fossile immondo".

Era difatti quell'uomo colpevole di aver avuto contatti con un commerciante di fossili, e questo, secondo i Farisei, era Peccato Mortale, Bestemmia contro La Legge del Tempio di Israele.

Il Centurione riprese a parlare a Raptor Jesus:

"Io non sono un figlio di Israele, bensì un Italico, di costumi pagani, e non comprendo la legge dei Farisei. Tutti dicono che tu sia Saggio, o Rabbi: pensi che questo uomo sia da lapidare?"

E Raptor Jesus, voltandosi verso la folla dei Farisei, prese in mano il fossile immondo, e disse loro:

"Chi è senza peccato, distrugga questa pietra".

Allora, i Farisei non ebbero nulla da dire, e tornarono rancorosi nella Torre d'Avorio del Tempio, mugugnando contro Raptor Jesus, che seguiva la legge del cuore invece che la bigotta etica dei farisei.

E Raptor Jesus disse alla folla:

"Fratelli, c'è più cuore in un pagano dall'Italia che in tutti i dotti di Gerusalemme, perché un fossile è solo un pezzo di roccia destinato ad essere eroso, ma l'uomo è tuo fratello, e la sua vita più complessa, preziosa ed articolata degli articoli della Legge"

Parola di Raptor Jesus.

14 luglio 2025

Move Over, Velociraptor: it's Shri rapax time!

|

| La superba preservazione dell'olotipo di Shri rapax (ricostruzione basata sulla fotogrammetria 3D dello scheletro postcraniale ed il calco del cranio) |

Nel 2016, ricevetti un'email da Pascal Godefroit, col quale stavo lavorando all'articolo su Halszkaraptor, nella quale mi informava che era giunto nel suo studio un nuovo esemplare con una storia simile a quella della "Piccola Halszka". Anche in questo caso, si trattava di un maniraptoro proveniente dal sud della Mongolia, esportato illegalmente fuori dal paese, e che era stato recuperato dal mercato internazionale dei fossili. L'esemplare era in ottimo stato di preservazione, e meritava uno studio analogo a quello svolto per Halszkaraptor, studio da includere alla documentazione del rimpatrio in Mongolia. A differenza di Halszkaraptor, l'attribuzione del nuovo fossile era abbastanza semplice, dato che esso mostrava chiaramente numerosi caratteri distintivi degli Eudromaeosauria, il gruppo di paraviani che comprende i celebri Deinonychus e Velociraptor. Nel frattempo, l'esemplare sarebbe stato preparato a Bruxelles, rimuovendo la matrice che ancora ricopriva parte delle ossa, e soggetto ad alcune scansioni e radiografie.

Dal 2016 ad oggi, l'esemplare ha avuto una vicenda un po' travagliata. Il cranio è andato perduto dopo il 2016, ed attualmente le uniche documentazioni della sua esistenza sono le foto precedenti il 2016 ed il calco realizzato a partire dalle scansioni preliminari realizzate sull'esemplare intero. Io ebbi modo di vedere il resto del fossile in varie occasioni, l'ultima delle quali nel Gennaio 2020, un mese prima della pandemia di covid-19. Come tutti ricordiamo, gli anni 2020-2021 sono stati abbastanza problematici per i viaggi e gli spostamenti, di conseguenza il progetto di descrizione e studio del fossile ha subito dei ritardi e rinvii. Nel frattempo, io avevo comunque inserito una codifica preliminare dell'esemplare nella mia matrice, in attesa di avere una descrizine completa basata su tutto il materiale preparato. La descrizione del materiale preparato è stata affidata a Léa Moutrille, laureanda dell'Università di Poitiers, con l'obiettivo di fare della sua tesi di laurea il nucleo per l'articolo vero e proprio sul nuovo dromaeosauride.

La preparazione dell'esemplare al RBINS di Bruxelles ha rivelato numerosi dettagli dello scheletro, tra cui il braccio destro quasi completo, posizionato sotto il torace. Di quell'arto, prima del 2020, emergeva solo la mano, perfettamente articolata (ad eccezione del secondo ungueale, probabilmente andato perduto al momento dello scavo). Fin dalla mia prima osservazione dell'esemplare, quella mano mi parve subito molto inusuale per un Dromaeosauridae: difatti, essa porta un primo dito (pollice) veramente robusto rispetto al resto della mano, almeno per gli standard di un paraviano (animali dotati generalmente di dita relativamente affusolate), e dotato di un enorme ungueale falciforme. Mani con pollici così robusti di solito si trovano negli alvarezsauroidi e nei megaraptori, ma non in un paraviano (compresi gli eudromaeosauri), nei quali di solito il pollice non è eccessivamente robusto rispetto al secondo dito. In questo caso, invece, il pollice è almeno una volta e mezzo più robusto rispetto alle dimensioni tipiche per un dromaeosauride delle sue dimensioni.

Il fossile è molto ben articolato, ma incompleto. Prima della scomparsa della testa e delle prime quattro vertebre del collo, solo il braccio sinisto, e gran parte delle gambe erano mancanti. La colonna vertebrale è perfettamente conservata e articolata. La coda in particolare è superbamente preservata e ci mostra l'elegante geometria della guaina di tendini ossificati che formano la caudoteca tipica dei dromaeosauridi serraraptori. La gabbia toracica ed il bacino sono perfettamente preservati tridimensionalmente, al punto che è possibile stimare il volume della cavità toracica e pelvica. La regione pettorale e gastrale è dislocata me in ottimo stato di preservazione.

|

| Confronto tra Shri e Velociraptor. Ricostruzione delle parti mancanti della gamba di Shri rapax basate su Shri devi. |

Completo, l'animale è nel range dimensionale di Velociraptor (circa 2 metri di lunghezza), ed a prima vista una attribuzione superficiale potrebbe riferirlo a quel genere. Tuttavia, esso mostra numerose differenze nel cranio e nelle vertebre, che supportano l'attribuzione ad un altro genere, sempre dal Cretacico Superiore della Mongolia, Shri, istituito nel 2021. Al tempo stesso, il nuovo esemplare mostra numerose caratteristiche nelle vertebre e nel bacino che lo distinguono dalla specie-tipo di Shri, S. devi, e che supportano l'istituzione di una nuova specie, che abbiamo chiamato Shri rapax in riferimento alle dimensioni inusuali dell'artiglio del pollice.

|

| La mano di Shri emerge dietro le spine neurali. Notare l'enorme ungueale del pollice. |

Le due specie di Shri mostrano una combinazione di caratteristiche che suggerisce una differenziazione ecologica rispetto a Velociraptor. Il muso degli Shri è più corto e robusto, i denti si estendono posteriormente alla sutura jugale-mascellare, la quale è rinforzata da una giunzione a forma di "Z". Tutti questi elementi suggeriscono che Shri fosse in grado di sopportare la sollecitazione meccanica generata da un morso più forte di quello al quale è adatto Velociraptor. Il collo di Shri rapax ha una vertebra in più rispetto a quello di altri velociraptorini. Inoltre, le vertebre della regione dorsale sono molto più pneumatizzate. La coda di Shri rapax è in proporzione meno allungata di quelle di Deinonychus e Velociraptor. La mano di Shri rapax è molto più robusta di quella di Velociraptor. Infine, gli ungueali della mano (gli unici noti finora in Shri rapax) e quelli del piede (gli unici noti finora in Shri devi) sono in proporzione più grandi rispetto a quelli di Deinonychus e Velociraptor.

La combinazione di morso più robusto e artigli più grandi implica che Shri fosse un taxon adatto a cacciare prede più grandi e tenaci di quelle tipiche di Velociraptor, e che quindi i due velociraptorini non fossero direttamente in competizione per le risorse alimentari. Ritengo plausibile che ceratopsi come Protoceratops e giovani ankylosauridi del genere Pinacosaurus, molto frequenti nella formazione Djadokhta a cui riferiamo Shri rapax, fossero prede abituali di questo dromaeosauride.

La descrizione completa e l'interpretazione dell'anatomia di Shri rapax sono da oggi disponibili nel nuovo articolo che abbiamo pubblicato su Historical Biology (Moutrille et al. 2025).

Bibliografia:

Moutrille L., Cau A., Chinzorig T., Escuillié F., Tsogtbaatar K., Ganzorig B., Mallet C., Godefroit P. 2025 - A new bird-like dinosaur from the Upper Cretaceous of Mongolia with extremely robust hands supports niche partitioning among velociraptorines. Historical Biology https://doi.org/10.1080/08912963.2025.2530148.

30 giugno 2025

Cavernicoli nel Mesozoico

|

| Un titolo alternativo per uno scenario evolutivo alternativo |

Nei romanzi di fantascienza più o meno virati al fantastico, come nei film più o meno fondati scientificamente, ricorre il tema della preistoria generica nella quale i primi esseri umani (spesso vestiti con improbabili costumini di pelle) convivono con animali e piante di differenti ere geologiche. Lo scontro tra cavernicoli e dinosauri (non-aviani) è quindi uno dei classici della fantascienza. In generale, la preistoria fantastica non ha una datazione definita, dato che contiene specie vissute in realtà anche centinaia di milioni di anni una dall'altra. La "preistoria" di film e romanzi è quindi più simile ad un universo alternativo che ad un momento del passato, un universo nel quale la storia evolutiva terrestre ha preso una direzione analoga ma comunque differente da quella reale.

Come è mio solito, proviamo a sviluppare un ragionamento originale partendo da questa base, ma secondo logiche alternative. L'ispirazione del mio ragionamento è un articolo scientifico uscito in questi giorni, nel quale gli autori hanno analizzato quali siano stati gli elementi biologici che hanno reso certe specie del Quaternario superiore (Pleistocene finale e Olocene, ovvero gli ultimi 130 mila anni), in particolare mammiferi, più vulnerabili di fronte alla progressiva espansione geografica di Homo sapiens rispetto ad altre (Lemoine et al. 2025).

Gli autori identificano alcuni elementi chiave:

La distanza filogenetica da specie che da molto tempo hanno coesistito con Homo in Africa.

Se una specie non è imparentata con specie che hanno convissuto con Homo per i primi milioni di anni della sua storia africana, ha maggiore probabilità di soccombere quando entra in contatto con Homo sapiens. Il motivo è che, presumibilmente, se un gruppo zoologico ha resistito per milioni di anni alla predazione umana in Africa, allora anche i suoi parenti extra-africani possono avere qualche caratteristica che li rende più resistenti all'interazione umana.

Le grandi dimensioni.

Le specie giganti, specialmente di uccelli e mammiferi, sono più fragili rispetto alle specie di piccola taglia dato che Homo sapiens è un animale che ha bisogno di molte risorse ambientali per vivere, e questo comporta che la sua espansione riduce la disponibilità di risorse per le grandi specie. Inoltre, Homo sapiens è un efficiente predatore di grandi animali, e questo lo porta ad avere una particolare pressione predatoria sui grandi animali. Questo è particolarmente dannoso per specie come i mammiferi giganti, che hanno una bassa prolificità e non sono in grado di ripopolarsi con sufficiente velocità se esposte ad una pressione predatoria prolungata.

L'insularità o il ridotto areale.

Legato al punto precedente, le specie che hanno un areale ridotto hanno maggiore probabilità di soccombere se in competizione per le risorse con Homo sapiens.

L'arto plantigrado.

Homo sapiens è un bipede plantigrado, un camminatore tenace ma alquanto scarso nella corsa. Pertanto, esso è più efficace nella predazione di animali non particolarmente veloci, come le specie plantigrade, mentre è meno efficace nella caccia di animali veloci. Gli animali corridori, digitigradi ed unguligradi, hanno quindi maggiore probabilità di resistere all'invasione umana nel loro ambiente. (Ovviamente, questo discorso vale soprattutto per i lunghi millenni prima dell'invenzione di armi da lancio, e ancor meno con la recentissima - in termini geologici - invenzione delle armi da fuoco).

Ispirato da questo studio, mi sono domandato quale sarebbe stato l'impatto della specie umana (con tecnologia paleolitica, ovviamente) sulle faune a dinosauri non-aviani. Dato che immaginare i dinosauri mesozoici traslati nel Pleistocene comporta uno scenario troppo complesso (nel senso che non possiamo sapere se e come il diverso clima e geografia quaternaria e la presenza degli altri animali pleistocenici inciderebbero sullo scenario che voglio sviluppare), ho invertito l'ordine dei fattori e mi sono domandato quale possa essere l'impatto di Homo sapiens (sempre ad un livello culturale paleolitico) se fosse traslato nel Mesozoico, ad esempio alla fine del Cretacico. Tralasciamo per un attimo di valutare come il clima mesozoico possa incidere sul successo di una popolazione umana, e limitiamoci a considerare i fattori discussi nello studio di Lemoine et al. (2025). Quali dinosauri mesozoici risulterebbero più vulnerabili alla competizione umana?

Il primo elemento non è rilevante, dato che in questo caso non esistono specie di dinosauri mesozoici che sono parenti di dinosauri africani del Quaternario, quindi presumo che tutti i dinosauri del Cretacico siano ugualmente "vergini" di fronte all'arrivo di Homo sapiens, senza distinzioni.

Il secondo elemento, le grandi dimensioni, è interessante, ma difficile da considerare, perché nell'articolo originario è stato tarato sui mammiferi, i quali evolvono le grandi dimensioni secondo meccanismi diversi da quelli che plasmano i dinosauri. Il fatto che le dimensioni giganti siano state svantaggiose per i mammiferi nella competizione con l'uomo, è una prova automatica che lo stesso accadrebbe ai dinosauri? Non penso. Guardiamo il coccodrillo del Nilo, o quello d'acqua salata australiano: entrambi raggiugono grandi dimensioni, ma non per questo sono stati particolarmente danneggiati dall'interazione con Homo sapiens. Le popolazioni di grandi dinosauri avevano un tasso riproduttivo più alto delle popolazioni di grandi mammiferi. Se uccidi la matriarca di un branco di elefanti, di fatto metti in ginocchio l'intero gruppo. Se abbatti una madre di rinoceronte condanni a morte anche il suo cucciolo. Ma se uccidi un sauropode adulto, le sue uova appena deposte daranno comunque alla luce una trentina di piccoli autosufficienti, in grado di cavarsela da soli e di mandare avanti la popolazione. Quindi, è possibile che un qualche impatto umano sulle popolazioni di grandi dinosauri ci sia, ma che sia minore di quello risultato sui grandi mammiferi.

L'areale è un elemento interessante, ma a parte le specie di dinosauri vissute nell'arcipelago europeo del Cretacico Superiore, è probabile che le specie di grandi dinosauri della fine del Mesozoico avessero areali a scala continentale, quindi poco suscettibili di soccombere all'espansione umana, almeno fino a che questa non diventi veramente pressante e numerosa.

L'elemento legato alla locomozione è interessante, dato che alcuni dinosauri erano probabilmente più veloci di altri. Probabilmente, sauropodi, therizinosauridi e dinosauri corazzati erano meno veloci di altri, quindi è possibile che questi gruppi abbiano da temere maggiormente l'impatto antropico rispetto a specie come i coelurosauri e certi ornitopodi. Quindi, è possibile che certe specie di dinosauro siano potenzialmente più vulnerabili alla predazione umana di altre.

In conclusione, è possibile che in un mondo alternativo dove Homo sapiens vive nel Cretacico finale, esso abbia influito sulla sopravvivenza di certe specie in modo simile a quanto avvenuto nel nostro mondo reale, ma è anche plausibile che certi dinosauri fossero probabilmente una preda troppo difficile per le capacità tecnologiche (e le dinamiche di popolazione) dell'uomo paleolitico. Anche se è realistico immaginare una pressione predatoria umana sulle covate, sulle specie non particolarmente veloci o quelle con areali ridotti, è improbabile che animali con stadi di crescita relativamente agili, areali molto estesi, e tassi riproduttivi elevati abbiano rischiato l'estinzione con la stessa facilità con cui abbiamo soppresso megateri, gliptodonti e moa.

19 giugno 2025

Notte prima dell'Antropocene

|

| Guzzanti interpreta una parodia di cantante per una parodia di unità geologica |

Ieri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incluso tra le tracce del tema dell'esame di Stato (esame di Maturità, come si diceva ai miei tempi) un brano tratto da un libro del filosofo della biologia Telmo Pievani, relativo all'Antropocene.

"Antropocene" è il nome di una presunta unità del tempo geologico, divenuto molto popolare nell'ultimo decennio come possibile nome dei tempi attuali, unità rigettata formalmente dalla Commissione Internazionale di Stratigrafia e dall'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche nel 2024.

Il brano dal libro di Pievani è del 2022, quindi è comprensibile che in quel periodo egli usi il termine "Antropocene" come se fosse il nome di qualcosa di (almeno in teoria) scientificamente sensato. Nel 2022, il concetto di una unità del tempo geologica chiamata "Antropocene" era ancora dibattuto nella comunità scientifica. Chi segue questo blog da lungo tempo sa che io appartengo alla folta schiera di geologi, paleontologi e naturalisti che si è sempre opposta all'introduzione di una unità chiamata "Antropocene", opposizione fondata su numerose motivazioni geologiche, paleontologiche ed epistemologiche. Ho ripetuto spesso che l'Antropocene, se visto da una prospettiva politica, è più dannoso che utile alla causa ambientalista, per motivi che, purtroppo, molti non sembrano cogliere. Ho rimarcato più volte che l'Antropocene non è altro che l'Antropocentrismo che rientra dalla finestra dopo che lo avevamo fatto uscire dalla porta della Scienza.

L'Antropocene è stato molto di moda. Molti si sono innamorati del suo concetto. Alcuni si sono arricchiti col suo spauracchio. Fortunatamente, la Commissione Internazionale di Stratigrafia, il solo organo scientifico deputato a stabilire la validità delle unità geologiche, ha rigettato l'Antropocene.

Tuttavia, come molti feticci di moda, come molti idoli pseudoscientifici, l'Antropocene rimane nei cuori di molti, sia dentro che fuori la scienza. Apparentemente, il Ministero ha ritenuto l'Antropocene un concetto meritevole di essere incluso nelle tracce del tema di maturità. Questa scelta può essere di natura più politica ed ideologica che scientifica.

Badate bene, nulla impedisce di includere l'Antropocene nei temi della maturità. Il fatto che sia un concetto pseudoscientifico (e di moda) è di per sé un ottimo argomento per indurre nei ragazzi maturandi una riflessione ed un dibattito degno di un tema scritto. Il tema di Italiano non è un esame di Geologia, non è un esame di scienze, non è una tesi di paleontologia. Pertanto, parlare di Antropocene non implica necessariamente avallare la consistenza scientifica di quel concetto. Esattamente come proporre un tema sul Nazismo non implica avallare l'ideologia di Hitler nella mente degli studenti.

(Mi raccomando, ora partiamo con la stupida polemica: "ma l'Antropocene non è il Nazismo!")

Mi domando, tuttavia, se chi ha inserito l'Antropocene nelle tracce d'esame abbia avuto la consapevolezza della complessità del tema, specialmente oggi che il termine è stato formalmente rimosso dal linguaggio scientifico. Esiste un Antropocene extra-scientifico, esattamente come esistono i dinosauri extra-scientifici. Ed entrambi sono interessanti per un tema di Italiano tanto quanto i loro omologhi scientifici (anzi, forse di più). Il brano di Pievani avrebbe potuto essere accompagnato da commenti di geologi e paleontologi, commenti che lo contestualizzassero e inquadrassero nel dibattito odierno sul cambiamento climatico. L'ascesa e caduta del concetto di Antropocene avrebbe potuto ispirare una discussione storica e culturale molto ricca e variegata.

Invece, l'Antropocene è stato presentato come un nome scientifico consolidato e "mainstream". Evidenziare la natura contingente e arbitraria del concetto di Antropocene avrebbe potuto ispirare negli studenti una riflessione più profonda rispetto alle (ormai abusatissime) digressioni pseudo-apocalittiche e catastrofistiche che formano la parte consistente del discorso popolare sul tema del cambiamento climatico, questo sì un concetto fondamentale dei nostri tempi, ben più rilevante del dibattito sul nome geologico da dare all'ultimo mezzo secolo. Ma così non è stato.

L'Antropocene continua a fare danni anche da morto.

28 maggio 2025

C'è un futuro per i documentari sui dinosauri?

|

| (c) Steve Williams |

Alcuni mesi fa, ho discusso del più abusato argomento fallace con cui i fanboy di certi film reagiscono quando si fa loro notare che i dinosauri dei film sono (tornati ad essere) rappresentati come mostri: l'argomentum ad documentarium. Quante volte in questa pagina (o sulla sua omologa su Facebook) ho dovuto sorbirmi la formuletta "se vuoi vederti un dinosauro scientificamente accurato, ti guardi un documentario", come a dire che "nei film i dinosauri non devono essere dinosauri, ma mostri di fantasia, perché non sono documentari".

C'è un paradosso in questo (legittimo, sebbene del tutto pretestuoso) tipo di risposte, ed è che, in realtà, i dinosauri dei documentari sono a loro volta dei mostri di fiction, ed hanno poco di "documentaristico".

Un documentario ci deve mostrare dei documenti, dei fatti oggettivi. Ma cosa vediamo nei documentari sui dinosauri che sono prodotti in questi anni? Vediamo un filmato di 50 minuti focalizzato su fossili, stratificazioni e collezioni museali? No! Troppo noioso! Noi vediamo una versione "accademica" di Jurassic Park. Noi vediamo delle parodie di film.

Da quasi trenta anni, il mondo dei documentari sui dinosauri si è "jurassic-parkizzato". Le animazioni in CGI sono divenute sempre più predominanti in questi prodotti, al punto che, spesso, esse sono il programma stesso, l'unica parte del prodotto, il nucleo e fulcro dell'intero "documentario". Da Walking with Dinosaurs in poi, i dinosauri in digitale sono divenuti sempre più fine e non solamente mezzo del programma documentaristico. Ciò ha inesorabilmente trasformato i documentari paleontologi in fiction paleontologiche. Un dinosauro in digitale deve essere pianificato in ogni singolo dettaglio, sia graficamente che nel comportamento. Esso è una creazione soggettiva, non è un fatto oggettivo. Il fossile è un oggetto, il dinosauro in CGI è un personaggio di finzione. Forma, colore, movimento, personalità, tutto viene discusso e deciso dalla produzione. Niente è un fatto naturale.

Qualcuno commenterà che dietro queste ricostruzioni c'è comunque una consulenza paleontologica. E allora? Questo le rende oggettive? No. Anche la consulenza paleontologica è un fatto soggettivo, personale, nasce nella testa di un essere umano, non è mai un dato oggettivo.

Io posso immaginare Tyrannosaurus verde, muscoloso, dinamico e dal comportamento leonino. Un mio collega può immaginare Tyrannosaurus giallo, dal corpo più asciutto, i movimenti solenni e dal comportamento di un coccodrillo. Chi ha ragione? Nessuno può dirlo, perché colore, effettiva massa muscolare, livello di dinamica e comportamento generale sono del tutto impossibili da determinare in un fossile di Tyrannosaurus, pertanto nessuno di questi elementi è un fatto scientifico. Sono due versioni soggettive. Il documentario quindi non ci mostra dei fatti, ma solo delle personali e soggettive interpretazioni di ipotesi.

Illudersi che l'autorità del paleontologo certifichi qualunque dettaglio del documentario è una colossale mistificazione di cosa sia il lavoro del paleontologo. Ma oggi va di moda etichettare qualunque programma di finzione come "documentario" solo perché in una frazione degli elementi inclusi nella animazione gli autori del programma hanno voluto chiedere alcune opinioni ad un paio di scienziati.

C'è mille volte più oggettività nei video dei gabbiani sui comignoli vaticani fatti dai turisti che in qualunque "documentario" con dinosauri.

In realtà, questi programmi non sono documentari. E far credere al pubblico che lo siano è una classica mistificazione mediatica tipica dei nostri tempi di AI e CGI.

C'è una aggravante in questo fenomeno: il grado di "finzione cinematografica" di questi prodotti è andato crescendo con il raffinarsi delle tecniche digitali. Per vincere la competizione con altre serie, per rendere originale e innovativo il proprio prodotto, occorre realizzare qualcosa di sempre nuovo. Il problema con un "documentario" sui dinosauri è che lo spettro comportamentale e la gamma di situazioni che possiamo immaginare per questi animali non è infinito. Un dinosauro, per quanto di finzione, deve comunque rimanere dentro l'alveo del naturalistico. Non posso far parlare i dinosauri, non posso farli comportare in modo troppo libero, non posso esagerare con le personalizzazioni e con le vicende. Di conseguenza, una volta esaurita quella ridotta gamma di situazioni, e vincolato al principio della finzione naturalistica, i nostri dinosauri hanno solo due possibilità: estinguersi oppure specializzarsi. Dato che le serie con dinosauri in CGI continuano ad essere sfornate, stiamo osservando una progressiva specializzazione della finzione.

Nel primo Walking with Dinosaurus, i dinosauri erano ancora liberi di comportarsi in modo sobrio e naturalistico, aderente ad un canovaccio ispirato dai più comuni fenomeni naturali. Erano i primi dinosauri in CGI in un documentario, quindi non avevano competitori. Oggi, a oltre venticinque anni di distanza, non possiamo più mostrare i dinosauri che si comportanto come quelli del primo episodio. Dobbiamo inventarci qualcosa di mai visto prima, qualcosa di originale, accattivante, suggestico, emozionante, che intrattiene e non annoia. E dobbiamo farlo per evitare di non annoiare, di non apparire già visti. Come se la Natura fosse costretta ogni volta ad essere "intrattenimento".

Risultato? Battaglie tra dinosauri sempre più grottesche, vicende "famigliari" sempre più sentimentali e melodrammatiche, comportamenti riproduttivi sempre più esuberanti e pacchiani.

I documentari in CGI sono quindi condannati alla stessa evoluzione che ha caratterizzato i loro precursori cinematografici: nascere come "naturalistici" e morire come "super-eroistici".

Che futuro hanno i documentari con dinosauri? La formula infantile e giocattolosa delle serie in CGI avrà sempre un pubblico di appassionati, quindi è probabile che continuerà questa tendenza, ovvero continuerà la produzione di dinosauri in CGI sempre più fantasiosi, spettacolarizzati, antropomorfici nelle vicende, ipocritamente iper-realistici.

Dal punto di vista del paleontologo, questa è una sconfitta. Sì, ci sono due, tre paleontologi al mondo che lavorano in questi documentari e ricevono una qualche compensazione economica. Ma la grandissima maggioranza degli studiosi non riceve alcun guadagno da questi prodotti. L'unica cosa che il paleontologo medio riceve da queste serie è una popolazione sempre più lobotomizzata da produzioni sempre più fantasiose e grottesche, sempre più allineata alle visione "giurassic-parkiana" dei dinosauri ormai elevata a pensiero unico, sempre meno capace di separare le parti scientifiche, oggettive, paleontologiche, da quelle di finzione, speculative, spettacolari e fantastiche.

L'idea che si possa fare un documentario che mostra unicamente dei fossili, dei siti di scavo e delle collezioni museali è considerata ridicola, patetica, fallimentare.

Ma come? Non metti qualche animazione? Ma nessuno se la guarda una roba del genere!

Eppure, quella sarebbe la sola vera forma di documentario. Un documentario deve documentare i fatti, non deve sbancare il botteghino, non deve vedere pop corn, non deve essere un giocattolo.

Ce ne siamo dimenticati? Non resistiamo dal desiderio dell'ennesimo T.rex digitale? Ovvio, 30 anni di lavaggio del cervello hanno fatto il loro lavoro ed hanno vinto.

Il futuro dei documentari con dinosauri è di trasformarsi completamente in film con dinosauri. A quel punto, l'argomento ad documentarium diventerà un paradosso, perché non ci sarà modo per giustificare i dinosauri-mostrificati del cinema contrapponendoli ai dinosauri-cinematografici dei "documentari".

25 maggio 2025

Frog DNA

|

| Fotogramma da Jurassic Park (1993) |

La rete abbonda di commenti e reazioni al prossimo film del Franchise Giurassico. Come ho spiegato nel precedente post, la direzione presa da questo Franchise non mi appassiona più, e pertanto non parlerò di queste nuove produzioni. Mi spiace per quelli che si aspettavano dei post ironici sull'ennesimo film, ma io non sono appassionato di film di mutanti.

Voglio invece commentare un tema relativo al film e romanzo originali, tema che è abusatissimo online, e sul quale molti fan dei nuovi film hanno costruito un'intera teoria volta a giustificare le scelte che hanno modificato il Franchise facendolo diventare qualcosa di differente dai primi film.

Mi riferisco all'idea che fin dal primo romanzo fosse implicito che i dinosauri di Jurassic Park fossero animali geneticamente modificati, che non fossero più "veri dinosauri" ma qualcosa che anticipa e precede i successivi ibridi e mutanti incontrati nei nuovi episodi.

Dato che fin troppi "secondo me" sono stati spesi su questo tema, qui voglio fare qualcosa di più solido e sofisticato, ovvero vado direttamente alla fonte originale, il romanzo di Crichton in lingua inglese, e vi riporto tutte le parti del romanzo che fanno riferimento a "veri dinosauri", "ibridi", "mutanti", "DNA anfibio", "DNA di rospo", così da mostrare cosa Michael Crichton intendesse quando ha creato il suo romanzo con dinosauri vivi nel XX Secolo.

Disponendo di una copia pdf del romanzo, posso facilmente fare questo tipo di indagine.

Il termine "real dinosaur" (incluso il plurale "real dinosaurs") compare nel romanzo 5 volte:

La prima volta è quando gli scienziati invitati nel parco si domandano come sia stato possibile riportare in vita i dinosauri:

Ellie said, “You can’t reproduce a real dinosaur, because you can’t get real dinosaur DNA.”

La terza volta in cui il termine compare è un elemento chiave per chiarire molti malintesi successivi dei fan, perché dimostra che per Crichton i dinosauri che incontriamo nel parco giurassico sono "veri dinosauri", e non sono animali ibridi, artefatti geneticamente modificati:

“You want to replace all the current stock of animals?” Hammond said.

“Yes, I do.”

“Why? What’s wrong with them?”

“Nothing,” Wu said, “except that they’re real dinosaurs.”

“That’s what I asked for, Henry,” Hammond said, smiling. “And that’s what you gave me.”

Il prossimo brano è un ulteriore elemento chiave, perché conferma che i dinosauri del romanzo sono "veri dinosauri". Notare che questo brano è servito da ispirazione per un dialogo in Jurassic World:

“The dinosaurs we have now are real,” Wu said, pointing to the screens around the room, “but in certain ways they are unsatisfactory. Unconvincing. I could make them better.”

“Better in what way?”

“For one thing, they move too fast,” Henry Wu said. “People aren’t accustomed to seeing large animals that are so quick. I’m afraid visitors will think the dinosaurs look speeded up, like film running too fast.”

“But, Henry, these are real dinosaurs. You said so yourself.”

“I know,” Wu said. “But we could easily breed slower, more domesticated dinosaurs.”

Il dialogo tra Hammond e Wu prosegue ed introduce un'ambiguità su quanto siano reali i dinosauri del parco:

“Excuse me, Henry,” Hammond said, with an edge of impatience in his voice. “I do realize. And I must tell you frankly, Henry. I see no reason to improve upon reality. Every change we’ve made in the genome has been forced on us by law or necessity. We may make other changes in the future, to resist disease, or for other reasons. But I don’t think we should improve upon reality just because we think it’s better that way. We have real dinosaurs out there now. That’s what people want to see. And that’s what they should see. That’s our obligation, Henry. That’s honest, Henry.”

Questa ambiguità è però immediatamente risolta da Crichton per bocca di Wu:

The DNA of the dinosaurs was like old photographs that had been retouched, basically the same as the original but in some places repaired and clarified. [corsivo mio]

Per Crichton, quindi, i dinosauri del Jurassic Park sono come vecchie fotografie restaurate, riparate, ma sostanzialmente genuine, non sono quindi qualcosa di differente dall'originale. Questi brani dimostrano che nell'intenzione dell'autore, i dinosauri di Jurassic Park non sono ibridi, non sono mutanti, non sono mostri, né creature artificiali. Sono dinosauri reali, copie restaurate di quelli originali.

Ed il fantomatico DNA di anfibio?

"Frog DNA" è menzionato 16 volte. Le più importanti sono queste:

“When you made your dinosaur DNA,” Grant said, “you were working with fragmentary pieces, is that right?”

“Yes,” Wu said.

“In order to make a complete strand, were you ever required to include DNA fragments from other species?”

“Occasionally, yes,” Wu said. “It’s the only way to accomplish the job. Sometimes we included avian DNA, from a variety of birds, and sometimes reptilian DNA.”

“Any amphibian DNA? Specifically, frog DNA?”

“Possibly. Pd have to check.”

“Check,” Grant said. “I think you’ll find that holds the answer.”

Malcolm said, “Frog DNA? Why frog DNA?”

Notare che, a differenza del film, nel quale si afferma che il DNA inserito è solamente quello anfibio, nel romanzo la sequenze genetiche sono tratte anche da uccelli e rettili. Inoltre, durante lo svolgimento della trama si scoprirà che solo le cinque specie nelle quali era stato inserito DNA anfibio sono in grado di cambiare sesso e riprodursi. Dal testo, il DNA anfibio non pare aver modificato i dinosauri in altre caratteristiche, sia fisiche che comportamentali, ma solamente nella capacità di cambiare sesso. Dato che né noi né i personaggi del romanzo possono sapere se i dinosauri originali, nel Mesozoico, fossero in grado di cambiare sesso (alcuni rettili moderni ne sono capaci), a rigore questa "alterazione" indotta dal DNA anfibio non è necessariamente uno stravolgimento delle caratteristiche originarie dei dinosauri note alla scienza (sia reale che del romanzo). La possiamo considerare una licenza artistica di Crichton, per fini narrativi, né più né meno della capacità di sputare veleno attribuita nel romanzo al Dilophosaurus.

A questo proposito, è bene chiarire cosa si intenda nel romanzo per "inserimento di frammenti genetici", dato che nei film del filone "Jurassic World" questo concetto è portante per innumerevoli novità della trama, assenti nei primi film di Jurassic Park.

Si tratta per Crichton di un modo per creare ibridi e nuovi animali? No, come riportato prima, nel romanzo i dinosauri sono "real dinosaurs". Questo elemento chiave del romanzo è spiegato in un altro brano:

He still wasn’t clear about why Grant thought frog DNA was important. Wu himself didn’t often distinguish one kind of DNA from another. After all, most DNA in living creatures was exactly the same. DNA was an incredibly ancient substance. Human beings, walking around in the streets of the modern world, bouncing their pink new babies, hardly stopped to think that the substance at the center of it all—the substance that began the dance of life—was a chemical almost as old as the earth itself. The DNA molecule was so old that its evolution had essentially finished more than two billion years ago. There had been little new since that time. Just a few recent combinations of the old genes—and not much of that. When you compared the DNA of man and the DNA of a lowly bacterium, you found that only about 10 percent of the strands were different. This innate conservatism of DNA emboldened Wu to use whatever DNA he wished.

Per Crichton, l'utilizzo di DNA di specie viventi per completare le sequenze è quindi considerato un espediente realistico poiché, data la conservatività del DNA, tale operazione non intaccherebbe in modo sostanziale la struttura originaria del genoma dinosauriano.

Notate bene, non sto dicendo che questo sia un concetto corretto sul piano scientifico reale, rimarco che esso è un elemento portante la costruzione narrativa interna del romanzo di Crichton. Nella finzione di Jurassic Park, l'inserimento di sequenze genetiche di specie diverse non altera lo status di "real dinosaurs" degli animali clonati. Ovvero, l'ingegneria genetica di Wu non produce chimere, ibridi o mostri, ma si limita a "restaurare" un DNA in parte danneggiato.

Notare che questo concetto è invece del tutto abbandonato nei film di Jurassic World, nei quali la manipolazione genetica diventa analoga ad una vera e propria fabbrica di nuovi esseri viventi artificiali (ibridi e mutanti).

Infine, quante volte compare la parola "hybrid" nel romanzo? ZERO.

Quante volte compare la parola "mutant" nel romanzo? ZERO.

In conclusione: non è vero che i concetti di "ibrido" e "mutante", che caratterizzano il filone di Jurassic World, siano già presenti in Jurassic Park. L'analisi diretta del testo di Crichton smentisce definitivamente questa leggenda metropolitana tanto cara ai fanboy degli ultimi episodi. In Jurassic Park, i dinosauri sono "real dinosaurs", nel senso che sono copie dei dinosauri mesozoici ottenute dal restauro di sequenze di DNA fossile.

Pertanto, ibridi e mutanti NON sono canonici in Jurassic Park.